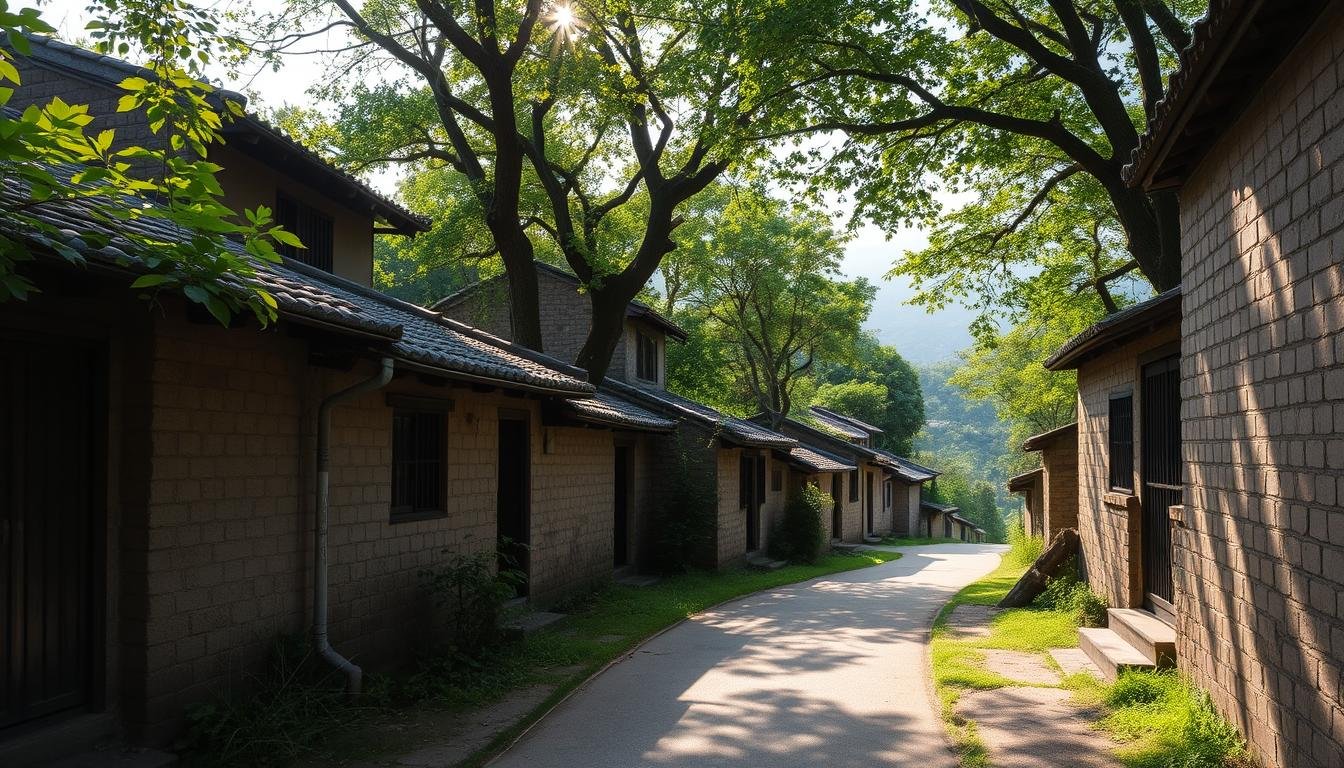

我們帶你從在地視角出發,用一次「探幽」把古屋建築、族群遷徙與沿海地景串成可感的故事。路線以小團慢行為原則,強調不打擾居民與文物的節奏。

楊梅坑位於深圳市龍崗區,景區提供公共設施如洗手間,附近常見的延伸點有桔釣沙與夢海生態園。我們也會說明集合點、交通與天氣建議,讓你從香港出發更省心。

導賞內容兼具溫度與知識性:我們解讀屋脊、門匾、灰塑與街區肌理,並提供雙語導覽與研究顧問支持。行程可選半日、全天或跨境延伸,並標示預約與改期細節。

實用且安心—行前有天氣預案與保險建議,行後附上學習包與參考書目,讓你的文化探索持續延伸。

為何選擇我們的「楊梅坑古屋文物保護區探幽」文化導賞

我們以策展式思維規劃路線,從港深沿海的地理脈絡出發,層層展開古屋形制、族群記憶與工藝語彙的觀察路線。這不是單向解說,而是帶著問題走、帶著素材看的實作式學習。

專業策展式導覽:把歷史、地景與人文串聯

導師具田野經驗與研究底子,能把門匾、灰塑與屋脊輪廓轉化為可理解的線索。現場我們強調「看—想—問—記」的節奏:觀察細節、提出假設、互動討論,行後再整合學習重點。

- 以真實史料與工地觀察為基礎,維持解說可信度。

- 小團制讓拍攝與提問更充裕。

香港出發的貼心安排:由在地團隊服務本地旅客

路線從香港出發,集合點與轉乘安排明確,對本地旅客更省時省心。半日路線適合週末快速入門,全天則可深掘工藝與口述史。

我們同時尊重當地社區與居民生活,遵守低影響原則,確保參訪既有深度,也保有善意。

服務對象與體驗定位:香港文化愛好者與親子學習之旅

我們的導賞適合追求深度文化體驗的本地旅客、建築與歷史迷,也很友善攝影玩家與家庭。

親子參加的特色:行程把古屋語彙拆成易懂任務,例如數屋脊剪影、找門匾圖樣,讓孩子在遊戲中觀察與記錄,學習變得輕鬆又有趣。

上班族與自由工作者可以選半日快取或全天深讀版,時間安排靈活──上午拍光影、下午聽口述史,兼顧效率與深度。

- 為學校、社區或企業提供客製化模組,含前導講座與工作紙。

- 對攝影愛好者,我們會標示最佳光影時段與取景點,並提醒禮貌拍攝原則。

- 不需具備專業背景,只要對香港與華南沿岸歷史感興趣即可參與。

可持續原則是我們的核心——小團慢行、在地合作與尊重社區,讓你安心體驗。行後我們提供整理好的學習包,方便把所見所聞化成個人筆記與後續閱讀清單。

目的地脈絡:香港古屋保育與深圳楊梅坑的區域對照

我們以「人—地—屋」的視角切入,把楊梅坑的濱海現場放在跨境比較裡看。楊梅坑位於深圳市龍崗區的海岸帶,海灣、沙灘與海風形成獨特微氣候,這些自然條件直接影響屋脊造型、牆體材料與生活佈局。

對照香港的古屋保育,可見兩地在保存節奏和法規執行上有差異。香港多以法定保育與活化為主;深圳沿岸則在城鄉邊界變遷中,面臨更新與旅遊開發的雙重壓力。

周邊景點如桔釣沙、桔釣沙灣與夢海生態園,和古屋文化互為補充,適合排成一天或兩天的跨境行程。我們也會評估步道可達性與公共設施(例如洗手間),因為這些細節直接影響導賞品質與社區承載力。

心像地圖:從香港出發到濱海古屋群

- 香港出發 — 邊界過渡 — 濱海聚落

- 古屋群觀察點 — 近郊自然景點(桔釣沙、夢海生態園)

- 返回時考量交通與社區感受

精選路線設計:從街區到古屋群的探幽動線

我們以「由外入內」的動線帶你走。先觀察街區肌理,再進入巷道,最後放大到屋群與重點古屋。

晨間光影與屋脊剪影是主要學習點。清晨順光與側光能讓你讀出灰塑與門匾的陰影刻畫。現場示範如何用剪影快速辨識屋宇輪廓,並提醒拍攝時的禮貌距離與隱私尊重。

我們設置數個觀察停靠點:屋檐滴水、燕尾或硬山式屋脊、門枕與門釘、灰塑題材。每個點都有短任務——用一張照片說明通風與採光,或畫屋脊線並標註方位與時間。

- 攝影指引:建議鏡頭焦段、白平衡與測光方式。

- 行程控管:為避免高溫與人潮,控制停留時間與人數,必要時移至小巷完成講解。

- 天氣彈性:若雲層厚重,改以材質近距離觀察與口述史料補充。

深度導賞主題:屋宇形制、族群遷徙與工藝語彙

深度導賞會以建築細節為入口,逐步拼出一個家族與地域的歷史地圖。

從門匾到灰塑:辨識古屋的「語言」

現場逐一解析門匾、夔龍與福祿壽題材,說明這些符碼如何反映屋主身份與時代審美。

我們也會比較沿海與內陸材質差異,討論木作、瓦件與灰塑在鹽霧與濕熱下的保養策略。

田野故事採集:把口述歷史帶回現場

導師示範簡單田野方法—如何提問、錄音與做筆記,並強調尊重受訪者與資料使用的保密原則。

- 現場小型對讀:比較同類構件的匠師手路與地域風格。

- 誤解辨識:常見錯誤與驗證要點,幫你在資訊海中保持判斷力。

- 行後語彙表:每位參與者會獲得關鍵詞卡與圖例,方便複習。

詩性走讀靈感:以清代御製詩為引的「尋古」美學

以御製詩的行旅視角出發,把歷史的氣味帶進當下觀察裡。

我們把古詩當作現場的導引—從時序、光影到風物,讓你學會用一句話記住一段空間經驗。

「探幽」意象的時代回聲:由南巡詩到今日的在地閱讀

清代《御製詩三集》收錄的南巡詩,常描寫橋隧、村落與季節變化。我們取其行旅筆法,轉化為現場練習。

- 時序—光影—風物:用時間軸標記光線與聲響,做為觀察起點。

- 步伐放慢:留意轉角、潮氣與屋瓦受潮的紋理,並用短句記錄。

- 語言練習:回答導師問題,例如「今天的風聲像哪一個字?」把感受寫成三句短詩。

- 工具結合:用手機錄音、拍照並標註經緯度,讓詩性心得易於回溯與分享。

行程中我們會留出安靜寫作時間。行後學習包則附上詩選片段與延伸閱讀,幫助你把走讀變成持續的習慣。

行程與體驗模組:半日、全天與跨境延伸

半日導賞:古屋入門與街區微旅行

適合時間有限但想扎實入門的人——城市集合、邊界轉乘、屋脊與門匾觀察,最後以街區短程走讀做收束。

全天深度:工藝細讀、口述訪談與攝影引導

加入工藝解析、田野訪談示範與午後二刷光影時段,並提供攝影構圖與紀錄建議,利於後續內容創作。

跨境延伸:濱海步道與周邊靈感參考

以楊梅坑濱海步道串連桔釣沙、夢海生態園,形成「人文 + 自然」的立體路線。出發前我們會標示洗手間與補給點座標。

| 模組 | 核心內容 | 適合對象 |

|---|---|---|

| 半日 | 屋脊與門匾觀察、街區微旅行 | 短時間入門旅者、親子 |

| 全天 | 工藝細讀、口述訪談、攝影教學 | 研究愛好者、攝影者 |

| 跨境延伸 | 濱海步道、桔釣沙、夢海生態園 | 想結合自然與文化的旅者 |

- 親子/學校版附任務卡;企業版可設團隊協作任務。

- 依季節調整時刻表,雨天備室內替代講點。

- 若需製作旅程作品,我們可提供版面與素材整理建議,協助高效產出。

集合與交通方案:以香港為起點的便捷動線

我們把集合與交通設計成一個簡單、可預測的流程,減少等待和不確定性。出發前會提供清楚的集合點資訊,並說明步行時間與路線,讓你能安心準時到達。

本地集合點與步行半徑規劃

集合點多設於近港鐵或巴士樞紐,並標示預估步行半徑與移動時間。行前我們會提供地圖與導航檔案,若有人臨時走失,可用緊急聯絡快速回隊。

跨境安排與證件時程提醒

若選擇跨境延伸,請務必確認通關地點與通關證件有效期,並預留排隊與檢查時間。我們會提醒證件準備要點,並在出發前一晚與當天及時推送交通或邊境變動。

- 交通原則:少轉乘、好銜接,當日由導師視情況微調路線。

- 現場休息:安排短暫停留點供補水與上洗手間。

- 裝備建議:穿透氣衣物、抓地力佳鞋款,攝影器材以輕量化為主,無人機需遵守法規與社區共識。

| 項目 | 預期時間 | 備註 |

|---|---|---|

| 集合到出發 | 15–20 分鐘 | 確認證件與裝備 |

| 步行段 | 5–15 分鐘(短距) | 標示步行半徑 |

| 跨境通關 | 視人流而定 | 請預留額外 30–60 分鐘 |

實用設施與現場細節:洗手間、補給與步道狀況

在實地走讀前,我們會把可用設施與步道狀況標註好,減少臨場的不安。出發前你會收到離線地圖,地圖上標示洗手間、便利店與集合再會合的錨點,方便離線查找與時間管理。

設施參考與安排

依據 Trip.com 的訊息,楊梅坑景區提供公共洗手間。我們會在導賞節點前後安排合適時間,讓大家有休息與補給的空檔。

步道與季節建議

步道多為街區巷弄與平緩路段,僅有少量石板或台階需留意腳步並禮讓居民。春夏濕熱,請攜帶補水與防曬用品;暴雨季務必備雨具與防滑鞋。

- 離線錨點:洗手間、補給、集合點都會標示。

- 安全配備:我們準備簡易急救與電解質補給,並指示附近小商舖位置。

- 人流應對:若人潮多,導師會採取分組錯峰策略,確保觀察品質。

- 當日現況為準:如遇臨時維修或關閉,我們會即時調整停靠點。

| 項目 | 說明 | 建議配備 |

|---|---|---|

| 公共洗手間 | 景區內設有洗手間(Trip.com 資訊) | 紙巾、消毒液 |

| 步道特性 | 多為平緩巷弄,少量石板或台階 | 抓地鞋、防滑底 |

| 季節建議 | 春夏濕熱;秋冬光影佳但早晚溫差大 | 補水、防曬、薄外套 |

可持續與低影響參訪原則

我們把「如何做一位好的訪客」放在行前說明的核心。簡單的行為準則,能讓文化資產與居民日常都獲得尊重。

小團慢行:降低對住區與文物的干擾

嚴格控制團隊人數,保持舒適距離,避免在狹窄巷弄造成壅塞與噪音。

在住區內請減少擺拍與大聲談話。拍攝人物前先禮貌詢問,尊重居民作息與隱私。

我們會在出發前說明每項「禁做」的原因,讓規範成為共同維護文物的默契。

行後提供回饋問卷,收集社區感受與參加者建議,持續優化動線與分流。

| 項目 | 建議做法 | 目的 |

|---|---|---|

| 團隊人數 | 限制小團(例如 8–12 人) | 避免擁擠與干擾居民生活 |

| 拍攝與互動 | 拍攝前先徵求同意;不做大型佈景拍攝 | 尊重居民隱私與維持街區日常 |

| 文物保護 | 不觸碰或倚靠構件;禁用閃光燈 | 減少物理損害與光線干擾 |

| 環境行為 | 垃圾帶走、優先自備水壺 | 降低一次性廢棄物,維持場域清潔 |

| 文化敏感度 | 遇儀式讓行;依當地習俗行為 | 避免冒犯,促進良性交流 |

語言與專業配置:雙語導覽、文化研究顧問與安全照護

為了讓知識與安全同時到位,我們在導賞的每個環節都做了細緻分工。

語言支援:主要以粵語與英語雙語導覽為主,必要時安排普通話協助,確保資訊對不同背景的參加者都可及。

專業團隊:導師具田野經驗,並配有文化研究顧問——他們提供第一手的工藝與脈絡說明,讓觀察有根有據。

安全與照護:每團配專責安全夥伴,負責點名、隊形控管與緊急應變。若同行有親子、長者或特殊需求(助行、食物過敏),請事先告知,我們會與導師協調步伐與休息頻率。

行前我們會寄送一份 安全與禮儀指南,內含服裝建議、器材清單、拍攝守則與天氣備案。行中資訊以即時通訊群組同步,對外聯絡統一由客服處理。

- 行後學習包:以共用資料夾發放多語補充閱讀與素材,方便回顧與創作。

- 即時支援:客服與導師緊密協作,確保體驗順暢又安心。

價格與套票策略:個人、小團與私人訂製

我們把價格表設計得透明且好懂,讓你在預約前能快速比較三種主線:個人散客、小團優惠與私人訂製。

平日/週末差異與加值選項

- 加值選項:專題攝影教學、工藝延長時段、田野訪談工作坊、客製講義。

- 私人訂製:可指定主題(宗族遷徙、灰塑語彙或親子任務),並調整時間與停留點。

學校與企業學習方案

學校方案附教案與工作紙,配合課前導讀與課後發表;企業則以團隊合作與表達訓練為核心。

| 對象 | 內容重點 | 附加服務 |

|---|---|---|

| 學校 | 教案、任務卡、學期配合 | 成果發表指導 |

| 企業 | 觀察力訓練、敘事工作坊 | 團隊回饋報告 |

| 私人訂製 | 主題深度導覽 | 行程調整與專屬講義 |

早鳥與連購優惠提供階梯折扣,所有套票均含行後學習包與問答回覆時段,確保體驗有始有終。

預約流程與客服支援

想參加導賞?從線上填單到行前提醒,我們把每一步都說清楚、講明白。整個流程注重回應速度與透明條款,讓你能安心規劃行程與預算。

線上預約—行前諮詢—出發須知—行後學習包

線上預約:填寫日期、人數與語言需求後,客服會在一個工作日內回覆並寄送付款連結。

行前諮詢:出發前一週開放諮詢視窗,解答裝備、交通與拍攝規則,並寄送完整的出發須知。

行後學習包:行程結束後 48 小時內,我們發送整理過的重點資料與延伸閱讀,利於後續學習與創作。

靈活改期與天氣預案

遇到惡劣天氣或不可抗力,我們提供免費改期一次;若仍無法成行,將依退費政策辦理部分退款。

若選跨境延伸,請預留通關與證件辦理時間。必要時,我們可提供票務查詢電話與 Trip.com 等平台的外語支援參考(香港營運者:Ctrip.com (Hong Kong) Limited,旅行代理商牌照編號 352367)。

即時支援與帳務服務

- 當日以即時通訊群組同步集合位置與臨時調整,資訊流清晰。

- 若需發票或團體報價單,客服可在一至兩個工作日內提供。

- 所有預約條款於預約頁清楚呈現,保證流程公開透明。

安全與合規承諾

我們把安全標準放在行程設計的第一線,讓你專心看古屋、把風險交給專業。

本地合規與專業保險配置

出發前,我們會核對導師與供應方的執照與保險憑證,並向參加者說明保險範圍與理賠流程。

所有行程均投保公共責任與意外保險,若發生事故,會依保單程序協助理賠與後續處理。

參考業界標準與平台實務

我們建立風險評估表,涵蓋天氣、地面狀況、人流密度與社區活動,並由專責夥伴當日複核撤離路線與緊急聯絡。

- 臨時變更以安全為優先,必要時縮短或取消高風險環節。

- 對個人資料採最小化原則,僅收集履約所需資訊並妥善保存。

| 項目 | 說明 | 範例/聯絡 |

|---|---|---|

| 保險覆蓋 | 公共責任與參加者意外保險 | 出發前提供保單摘要 |

| 風險評估 | 天氣、步道、人流與社區活動檢核 | 導師每日複核並備替代方案 |

| 票務與平台實務 | 提供多線票務諮詢與合作牌照資訊 | Trip.com 外語票務:+86-755-84319488 等;牌照:352367 |

我們會定期更新 SOP,並以行後檢討優化風險控管。若你有特殊需求(長者、親子或過敏),請在預約時告知,我們會提前協調。

楊梅坑古屋文物保護區探幽:立即規劃你的在地文化之旅

帶著筆與好奇心出發,半天就能把屋脊剪影、門匾與灰塑細節變成你的觀察筆記。這條路線密度剛好 — 不急不徐,讓你既能看見建築語彙,也能感受社區脈動。

我們以策展式導賞與親切專業的解說,從集合到解散都有實用提醒與安全照護。想要更深度,可以選全天;想把自然景觀納入,則可加跨境延伸,靈活組合屬於你的行程。

立即在頁面預約:出發前一週我們會寄出出發須知與閱讀清單,幫你暖身。若安排親子或團隊活動,歡迎留言需求 — 我們會快速提供客製方案。

小團慢行、低影響參訪是我們的承諾。帶上好奇與一支筆,讓這趟導賞把生活的土地,重新呈現在你的筆記裡。

結論

帶著筆和耳朵出發,我們把古屋的語言拆成好上手的觀察練習。從香港出發,古屋、地景與口述史一同構成理解港深歷史的線索。

可持續的小團慢行讓你以溫柔的方式靠近文物,也尊重社區日常。詩性的練習把「探幽」化為實際的觀察與書寫方法。

無論選半日、全天或跨境延伸,行後學習包能延續收穫。透明價格、清楚預約與完善保險,讓你只需專注學習與感受。

當你學會讀懂屋宇,旅行便成為與地方對話的課。歡迎把這段體驗推薦給同好——下一次,再在另一條街道下相遇。